【記事一覧】

*11月(キトンボ)

*10月(ハリガネムシ)

*9月(鷹)

*8月(光るキノコ)

*7月(カブト・クワガタの御神木)

*6月(梨)

*5月(ブチサンショウウオ)

*4月 (フクロウ)

*2024年度コラム一覧(2024.04〜〜2025.03)

*2023年度コラム一覧(2023.04〜2024.03)

*2022年度までのコラム一覧

*イラスト図鑑が始ります♪(イラスト図鑑の紹介ページ)

*生き物のコラムが始まります♪

..

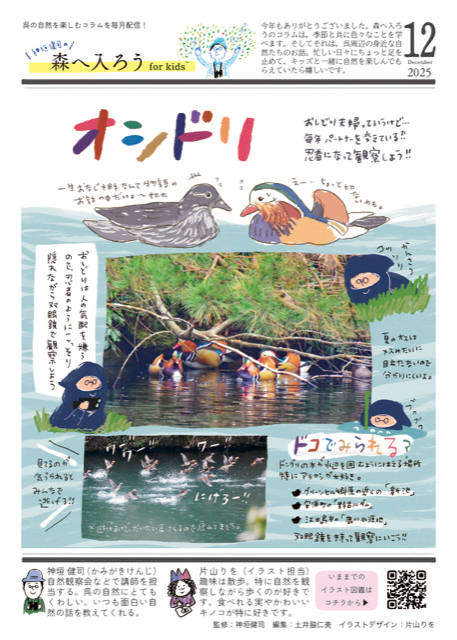

この冬は憧れのオシドリを観察してみませんか

、冬、呉にも多くのカモ類が越冬のために渡来しますが、その中で最も人気があるのはオシドリです。

、

、

、

野鳥に疎い人も、オシドリと言えば聞いたことがあるでしょう。

、

「おしどり夫婦」のように、仲睦まじい夫婦を例える言葉まであります。

、

しかし実際のオシドリはいつもペアでいるわけではなく、年によってつがいの相手を変えます。

、

どうやら「おしどり夫婦」は、仲睦まじい夫婦がオシドリに生まれ変わったという逸話からつくられた言葉のようです。

、こうした話は別として、実際のオシドリ雄は日本のカモ類では最も美しい姿をしています。

、

そのためバードウォッチング初心者にとっては、憧れの鳥でもあります。

、

冬になると、呉周辺の溜め池にも集団で渡来するので、双眼鏡を持ってぜひ探してみてください。

、

探すポイントはオシドリが好むドングリができる木(特にアラカシ)が水辺を囲むように林立した溜め池や水源地です。

、

呉周辺でオシドリを観察できる可能性が高い場所は、グリーンヒル郷原のすぐ下にある「新池」や安浦町の「野呂川ダム」、江田島市の「鹿川水源地」などです。

、、

【オシドリを観察するときの注意ポイント】

。オシドリは人の気配を大変嫌うため、人が姿を見せるとすぐに水辺から奥の林に逃げ込んだり、集団で飛び去ったりします。

、 、

、

そのためオシドリ観察は忍者のように行動することがコツです。

、オシドリがいそうな溜め池に近づくときは、物陰に隠れながらこちらの姿を見せないように近づきます。

、そして物陰などに隠れながら双眼鏡で、溜め池の木々に覆われた場所を丁寧にチェックします。

、オシドリは人の気配に気がつくと、すぐに水辺から離れて林に逃げ込みますが、少し離れていると、再び水辺に戻ってきます。

、「かくれんぼ」の要領で、ぜひオシドリ観察を成功させてください。

。 、。

★オシドリのイラスト図鑑

、

、(画像をクリックすると大きく見れます)

★12月森へ入ろうコラム_オシドリ(PDF)※PDFを印刷してオリジナルの図鑑を作ろう♪

、

、・

【Back Number】

*11月(キトンボ)

*10月(ハリガネムシ)

*9月(鷹)

*8月(光るキノコ)

*7月(カブト・クワガタの御神木)

*6月(梨)

*5月(ブチサンショウウオ)

*4月 (フクロウ)

*2024年度コラム一覧(2024.04〜〜2025.03)

*2023年度コラム一覧(2023.04〜2024.03)

*2022年度までのコラム一覧

*イラスト図鑑が始ります♪(イラスト図鑑の紹介ページ)

*生き物のコラムが始まります♪

. .●神垣さんのプロフィール

. *自然系メルマガ「里山を歩こう」の発行人兼「さとやま自然史研究会」代表をされています。

*自然系メルマガ「里山を歩こう」の発行人兼「さとやま自然史研究会」代表をされています。

.

. ●イラスト図鑑: 監修:神垣健司 イラスト:片山りを (マムメンバー) 【Instagram:@mainon_design】くれえばんマムにお誕生日のお子さんを紹介するページ♪

『HAPPY BIRTHDAY KIDS』の写真大募集中!

•

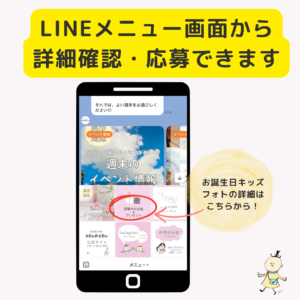

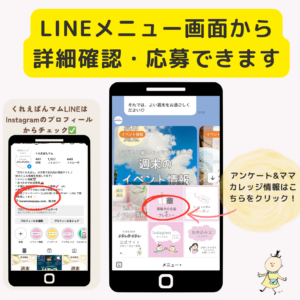

(画像をクリックするとマム公式LINEへ移動します)

• お誕生日の記念にかわいい〝うちの子〟をくれえばんマムに載せませんか? 、

(くれえばんマム25年12月号です♪)

、 対象は小学6年生までのお子さんです♪ 現在、2026年3月発行のくれえばんマムにて掲載させていただく1月〜3月生まれのお子さんのお写真を募集してます♡ 、お申し込みはくれえばんマム公式LINEより受付中です♪

LINEのメニュー画面にある⇩をクリックするとお申込いただけます♪ 、 ご応募は2月20日(金)まで受け付けています。

、

お誕生日の記念にぜひ、LINEよりご応募くださいね!

、

クリックするとLINEにお友達追加できます♪

ご応募は2月20日(金)まで受け付けています。

、

お誕生日の記念にぜひ、LINEよりご応募くださいね!

、

クリックするとLINEにお友達追加できます♪

。。。。。⬇︎ ⬇︎

※応募多数の場合は抽選となる場合がありますので、ご了承ください。

※いただいた個人情報は掲載とプレゼント送付のみに利用いたします。

※掲載された方へには、掲載誌とフォセットの撮影クーポンを郵送いたします。

。くれえばんマムのVol.22(12月号)が完成しましたよ♪

。 、

くれえばんマムvol.22(12月号)が完成しました♪

。

これからの時期に嬉しいおもちのレシピや呉の手土産特集など内容盛りだくさんとなっています♪

、。

読者プレゼントやママカレッジなどの紹介もありますので、ぜひチェックしてLINEよりご応募くださいね♡

m

、

くれえばんマムvol.22(12月号)が完成しました♪

。

これからの時期に嬉しいおもちのレシピや呉の手土産特集など内容盛りだくさんとなっています♪

、。

読者プレゼントやママカレッジなどの紹介もありますので、ぜひチェックしてLINEよりご応募くださいね♡

m

今回の内容は…

#もちつき、ぺったん。

#呉の気になる手土産#呉を楽しむイベント情報

などです! 、 今号の表紙もフォセット×くれえばんマムコラボ企画です! フォセットポートピアパーク店で『Monthly photo』に参加された方より選ばせていただきました♪ 、 ご応募いただいた方は表紙以外にも誌面で紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね📸 、くれえばんマムLINEにてさまざまな募集・配信を行なっています♪

ぜひお友達登録してチェックしてくださいね♡ 。その① 読者プレゼント受付中♪

、 今回は、すぐに使えるアイテムからQUOカードなど4種類・23名様にプレゼント🎁 。 アンケートは2026年2月28日(土)締切です! ※当選者には発送をもってお知らせとなります。 。 、 、

アンケートにてぜひみなさんのご感想をお待ちしております♪

、

アンケートにてぜひみなさんのご感想をお待ちしております♪

*くれえばんマムアンケートはLINEから受付中♪

読者プレゼントはLINEメニュー画面の【募集中の企画&プレゼント】より!

その② くれえばんママカレッジ参加受付中♪

、現在募集中のママカレッジはこちらです♪

、

(画像をクリックすると拡大して見られます)

、 ↓詳細はこちらから!画像をクリックすると詳細をご確認いただけます。↓ 、

、

、

ママカレッジ参加申込はLINEメニュー画面の【募集中の企画&プレゼント】より!

、その③ お誕生日キッズ写真募集中

お誕生日のお子さんの写真を紹介する

【HAPPY BIRTHDAY KURE KIDS】のお写真募集中!!

うちの子が誌面に!?お子さんのお誕生日の記念に!! 、 、

、

(画像をクリックするとお誕生日フォト詳細が確認できます。)

、 次号では1月〜3月生まれのお子さんを募集中です! くれえばんマム公式LINEよりお申し込みをお待ちしています♪ 、お誕生日キッズフォト申込はLINEメニュー画面の【募集中の企画&プレゼント】より!

。その④ くれえばんマムLINEクーポン配信中♪

今回は、

*パールプラス呉店

*フォセット

さんのクーポンを配信しています♪

、

今回は、

*パールプラス呉店

*フォセット

さんのクーポンを配信しています♪

、

LINEクーポンはLINEメニュー画面の【クーポン】より!

、〜 各種応募・詳細はくれえばんマムLINEより受付中〜

🟠読者プレゼント・ママカレッジ・お誕生日キッズフォト

▶︎メニュー画面の【募集中の企画&プレゼント】より!

、

🟠クーポン

▶︎メニュー画面の【クーポン】より!

。。。。。⬇︎ ⬇︎