【記事一覧】

*12月コラム(ジョウビタキ)

*11月コラム(シャシャンボ)

*10月コラム (アケボノソウ)

*9月コラム(ヒメネズミ)

*8月コラム(クジャクハゴロモ)

*7月コラム (カブトムシ)

*6月コラム (ハッチョウトンボ)

*5月コラム (ハマダンゴムシ)

*4月コラム(木苺)

*3月コラム(アブやハチ)

*2月コラム(オオイヌノフグリとイヌノフグリ)

*1月コラム(オオムラサキーその2)

*12月コラム(オオムラサキ)

*11月コラム(キウイ)

*10月コラム(ハマゴウ)

*9月コラム(ナニワトンボ)

*8月コラム(青い蜂)

*7月コラム (ウミウシ)

*6月コラム (ミヤマクワガタ)

*5月のコラム (チョウ)

*4月のコラム (トンボとイトトンボの間)

*2023年度までのコラム一覧

*イラスト図鑑が始ります♪(イラスト図鑑の紹介ページ)

*生き物のコラムが始まります♪

..

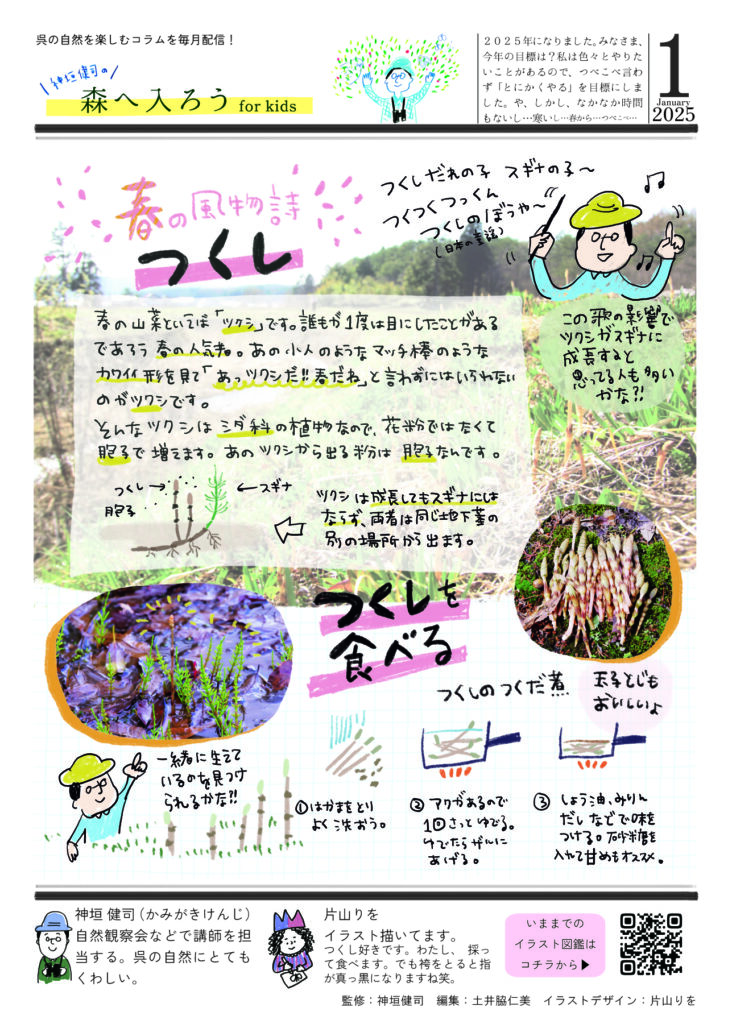

春の風物詩・ツクシを食べよう!

つくし誰の子 スギナの子~♪

つくつくつっくん つくしのぼうや~♪

、 、

、

ツクシは最も身近な春の山菜です。

、

早春、川沿いの土手などに可愛いツクシがたくさん生えています。

、

、

、

歌の影響か、ツクシは大きくなってスギナになると思いがちです。

、

しかし実際は少し違っています。

、

スギナというシダ植物があって、ツクシとスギナ本体は同じ地下茎から時期をずらして出てきます。

、

まず春一番にツクシが出てきて、生長したツクシは繁殖のために胞子を飛ばします。

、

胞子を飛ばしたツクシはやがて枯れ、同じ地下茎のツクシとは違うところからスギナ本体が延びてきます。

、

大きくなったスギナは、光合成をしてスギナ本体を成長させます。

、

ツクシがまだ残っているスギナの写真がありましたのでご覧ください。

、

、

、

ツクシは春の山菜としてとても優れています。

、

その理由は、少し茹でるだけで簡単にアク抜きができること、春の山菜としては苦みが少ないこと、料理のレシピも豊富なことなどです。

、

またツクシは似た植物がないため、間違えて別の植物を採取することもありません。

、

早春の暖かい日、散歩がてらにツクシ摘みを楽しみませんか。

、

【ツクシ摘みの豆知識】

。 ツクシ摘みの適期は3月といわれていますが、呉市では沿岸部や島嶼部は3月上旬、昭和や郷原は3月中旬になります。 、探す場所は、野焼きが行われた後の川の土手になります。

、

1~2月頃に土手の雑草を焼いて炭で黒くなった場所に、3月頃にツクシが出てきます。

、

お勧めポイントは郷原市民センター前付近の黒瀬川の土手です。

、

3月中旬頃に野焼きあとの土手を探すと、ツクシがたくさん採取できます。

m 、 。 、。

★ツクシ イラスト図鑑 、

、

、

(画像をクリックすると大きく見れます)

★1月森へ入ろうコラム_つくしイラスト図鑑(PDF)※PDFを印刷してオリジナルの図鑑を作ろう♪

、

、・

【Back Number】

*12月コラム(ジョウビタキ)

*11月コラム(シャシャンボ)

*10月コラム (アケボノソウ)

*9月コラム(ヒメネズミ)

*8月コラム(クジャクハゴロモ)

*7月コラム (カブトムシ)

*6月コラム (ハッチョウトンボ)

*5月コラム (ハマダンゴムシ)

*4月コラム(木苺)

*3月コラム(アブやハチ)

*2月コラム(オオイヌノフグリとイヌノフグリ)

*1月コラム(オオムラサキーその2)

*12月コラム(オオムラサキ)

*11月コラム(キウイ)

*10月コラム(ハマゴウ)

*9月コラム(ナニワトンボ)

*8月コラム(青い蜂)

*7月コラム (ウミウシ)

*6月コラム (ミヤマクワガタ)

*5月のコラム (チョウ)

*4月のコラム (トンボとイトトンボの間)

*2023年度までのコラム一覧

*イラスト図鑑が始ります♪(イラスト図鑑の紹介ページ)

*生き物のコラムが始まります♪

. .●神垣さんのプロフィール

. *自然系メルマガ「里山を歩こう」の発行人兼「さとやま自然史研究会」代表をされています。

*自然系メルマガ「里山を歩こう」の発行人兼「さとやま自然史研究会」代表をされています。

.

. ●イラスト図鑑: 監修:神垣健司 イラスト:片山りを (マムメンバー) 【Instagram:@mainon_design】\下蒲刈の歴史と文化を巡る/

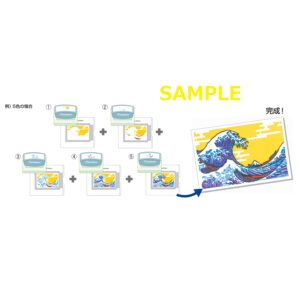

下蒲刈かさねて完成スタンプラリーが開催されます!

、

(画像をクリックすると大きくみれます)

、 1月15日(水)〜3月31日(月)の期間に下蒲刈でスタンプラリーが開催されますよ! 、 松濤園、蘭島閣美術館、三之瀬御本陣芸術文化館、白雪楼、昆虫の家の5ヶ所を巡ります! 、 5ヶ所を巡って、スタンプラリーで集めたスタンプが全部集まると一つの絵になります! 台紙は2枚あるので1枚は記念用にお持ち帰りできます♪

、

もう1枚は特産品に応募できるアンケート用なので、アンケートを記載して投函ボックスにて応募してくださいね!

台紙は2枚あるので1枚は記念用にお持ち帰りできます♪

、

もう1枚は特産品に応募できるアンケート用なので、アンケートを記載して投函ボックスにて応募してくださいね!

、 【詳細】 ●期間:1月15日(水)〜3月31日(月) ●休館日:火曜休み ※2/11 開館・2/12 休館 ●開館時間:9:00〜17:00(最終入館 16:30) 、 ●料金:各館の入場料が必要です。

※セット券(松濤園、蘭島閣美術館、三之瀬御本陣芸術文化館、白雪楼)があります。 セット券を購入されると昆虫の家が団体料金で入館できます。

。 ●会場 ●松濤園 呉市下蒲刈町三之瀬2277−3 (Googlemapへ) ●蘭島閣美術館 呉市下蒲刈町三之瀬200−1 (Googlemapへ) ●三之瀬御本陣芸術文化館 (Googlemapへ) 呉市下蒲刈町三之瀬311 (Googlemapへ) ●白雪楼 呉市下蒲刈町三之瀬 (Googlemapへ) ●昆虫の家 呉市下蒲刈町下島2364−3 (Googlemapへ) ●問い合わせ:下蒲刈地域おこし協力隊 ☎︎0823-65-2311 simoksis@city.kure.lg.jp『心を育むマナーの時間:和食マナー編』

、 F’sエレガントスクールにてウォーキングやマナーの講師として活動されている内野史子さんによる、 新しいコラムが11月からスタートしましたよ!!ぜひチェックしてみてくださいね♪ 、 、

、

【記事一覧】

*vol.2 祝箸から伝わるお祝いの心

*vol.1 お箸の持ち方

*新コラムが始まります

、、

テーマ《お箸の取り方と置き方》

、みなさんこんにちは。

今回は「お箸の取り方と置き方」をテーマにお届けします。

、 、

、

日常生活で何気なく使っているお箸ですが、その扱い方ひとつで、食事の時間がより豊かで心地よいひとときに変わります。

、お子さんにとっても、自然と学びの場となるでしょう。

、

なお、説明は右利きの人向けの手順になっています。

、

左利きの人は、左右の手を反対にして実践してみてくださいね。

、

【お箸の取り方】

、 ① 右手の親指、人差し指、中指で、お箸の真ん中から少し上辺りを軽く持つ 、 、

② 右手で持ち上げたら、左手を添えてお箸を下から支えるように持つ

、

、

② 右手で持ち上げたら、左手を添えてお箸を下から支えるように持つ

、

、

③ 右手をお箸に沿わせたまま、上から下へ流れるように移動させる

、

、

③ 右手をお箸に沿わせたまま、上から下へ流れるように移動させる

、

、

、

、

④ お箸を持つ(正しいお箸の持ち方は11月のコラムをご参照ください)

、

、

、

。

【お箸の置き方】

※取り方の手順を逆にたどります

、① 左手を添えてお箸を下から支えるように持ち、お箸を閉じる

、 、

、

② 右手をお箸に沿わせたまま、下から上へ流れるように移動させる

、

、

、

③ 箸先がそろっているか確認しながら左手を離し、右手の親指、人差し指、中指でお箸の真ん中から少し上辺りを軽く持つ

、 、

④ 右手で静かに置く

、

、

④ 右手で静かに置く

、

、

、

みなさんいかがでしたか?

たとえば、利き手でお箸を持ったまま、コップや湯呑みでお茶などを飲むことはありませんか?

。このような所作は、見た目に美しくないだけでなく、危険な場合もあります。

、一度お箸を置いてから飲むことで、動作が丁寧になり、安全にもつながります。

、

また、家族や友人と会話を楽しむ間、手にお箸を持ったまま長時間話し続けてしまうこともあります。

、

この場合も、お箸を置くことで動作が整い、会話にもより集中できるでしょう。

、

お箸を丁寧に扱うことは、一緒に食事をする相手への思いやりや敬意を表します。

、

それはまた、食材や料理を大切にする気持ちにもつながります。

、

心を込めた振る舞いは、お子さんの心にも伝わり、より豊かな食事の時間を育むことでしょう。

、

ぜひ、今日からお箸の取り方と置き方に少しだけ意識を向けて、日々の食卓をもっと素敵な空間にしてみてくださいね。

、

なお、幼いお子さんにとっては、お箸の扱い方を覚えるのは少し難しいかもしれません。無理に教えようとせず、食事を楽しむ習慣を大切にしてください。

、お子さんが興味を持ったタイミングや、食事会など特別な機会がある際に、ゆっくりと伝えてあげるのがおすすめです。

、成人してからでも十分に習得できますので、焦らず、自然な形で取り入れていけば大丈夫です。安心してくださいね。

、次回(2月)は、

「お椀とお箸の扱い方」についてお届けします。

ぜひご覧になってください。

、 。、

。、

毎月15日配信予定です♪

、【記事一覧】

*vol.2 祝箸から伝わるお祝いの心

*vol.1 お箸の持ち方

*新コラムが始まります

、。

《プロフィール》

、 、

、

内野史子さん

社会福祉士/精神保健福祉士/ウォーキングインストラクター/マナー講師

2009年 F’sエレガントスクール開校。

呉市を中心に活動中。

正しい姿勢と美しい歩き方の講座やビジネスマナー講座、コミュニケーションについての講座などを開講している。