大好評!うちの子が表紙に? フォセット×くれえばんマム特別企画!

、 、

7月24日(木)〜8月31日(日)の期間中にフォセット呉ポートピアパーク店・フォトプラザ店で撮影をされた方を対象にくれえばんマム9月号の表紙モデルを募集中です♪

、

、

7月24日(木)〜8月31日(日)の期間中にフォセット呉ポートピアパーク店・フォトプラザ店で撮影をされた方を対象にくれえばんマム9月号の表紙モデルを募集中です♪

、

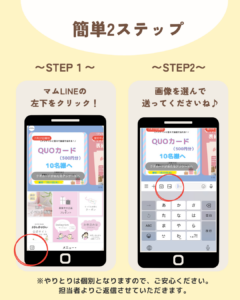

参加は簡単 2STEP!

、 ①フォセットで撮影後にくれえばんマムの公式LINEより画像をお送りください! 、 。

②確認後に担当者よりご返信させていただきます。

、

、

。

②確認後に担当者よりご返信させていただきます。

、

、

、

これでエントリー完了です!

、

表紙企画にエントリーされた方の中から、9月号のくれえばんマム表紙モデルを選びますよ📸

。

受付期間は8月31日(日)までです!

、

その後表紙に選ばれた方には、くれえばんマムよりご連絡させていただきます。

。

誌面掲載者には、掲載誌の贈呈もあります♪

、

お子さんの記念にこの機会にどしどしご応募くださいね💕

、

これでエントリー完了です!

、

表紙企画にエントリーされた方の中から、9月号のくれえばんマム表紙モデルを選びますよ📸

。

受付期間は8月31日(日)までです!

、

その後表紙に選ばれた方には、くれえばんマムよりご連絡させていただきます。

。

誌面掲載者には、掲載誌の贈呈もあります♪

、

お子さんの記念にこの機会にどしどしご応募くださいね💕【記事一覧】

*6月(梨)

*5月(ブチサンショウウオ)

*4月 (フクロウ)

*3月 (オオセンチコガネ)

*2月コラム(朽木に隠れている幼虫)

*1月コラム(つくし)

*12月コラム(ジョウビタキ)

*11月コラム(シャシャンボ)

*10月コラム (アケボノソウ)

*9月コラム(ヒメネズミ)

*8月コラム(クジャクハゴロモ)

*7月コラム (カブトムシ)

*6月コラム (ハッチョウトンボ)

*5月コラム (ハマダンゴムシ)

*4月コラム(木苺)

*3月コラム(アブやハチ)

*2月コラム(オオイヌノフグリとイヌノフグリ)

*1月コラム(オオムラサキーその2)

*12月コラム(オオムラサキ)

*11月コラム(キウイ)

*10月コラム(ハマゴウ)

*9月コラム(ナニワトンボ)

*8月コラム(青い蜂)

*7月コラム (ウミウシ)

*6月コラム (ミヤマクワガタ)

*5月のコラム (チョウ)

*4月のコラム (トンボとイトトンボの間)

*2023年度までのコラム一覧

*イラスト図鑑が始ります♪(イラスト図鑑の紹介ページ)

*生き物のコラムが始まります♪

..

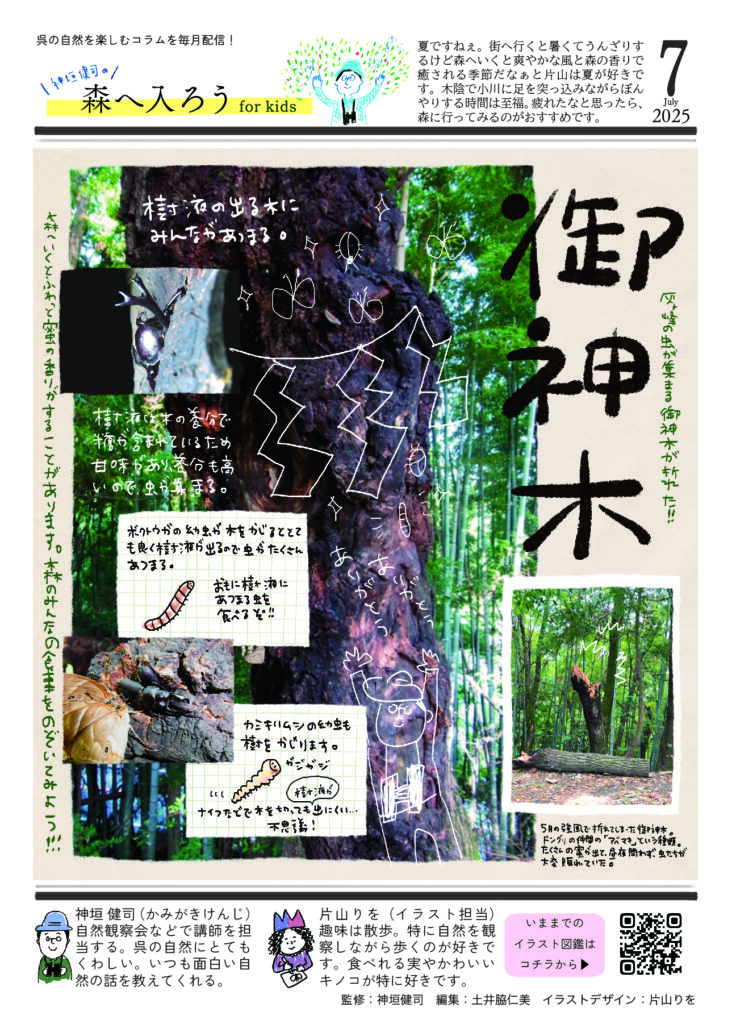

悲報、折れてしまったカブト・クワガタの御神木

、栃原町のバス停「柳迫灰ヶ峰登山道入口」から「灰ヶ峰公園」の標識どおりに進むと、左手に駐車スペースがあり、ここにカブトムシとクワガタムシが集まる有名な木がありました。

、

、

、

この木はドングリの仲間のアベマキで、幹にたくさんの穴や裂け目があり、いつも樹液が出ていました。

、

この樹液を目当てに、昼は蝶やカナブン、スズメバチが集まり、夜はカブトムシやクワガタムシが次々に姿を見せます。

、

、

虫が好きな人にとってこの木はまさに御神木、私もこの木で巨大なカブトムシや珍しいヒラタクワガタを見つけました。

、 。

。

ところが今年の5月、強風のためにこの御神木が折れてしまいました。

、

、

、

たぶん折れた御神木はそのまま枯れてしまうでしょう。

、

大変残念ですが、これも自然の摂理と納得するしかありません。

、

今年の夏、また多くの虫が集まる御神木を探してみようと思っています。

、

【樹液のミニ知識】

。樹液は木の中にある養分の液で、木が傷つくと樹液が出て傷口を修復します。

、樹液には糖分が含まれているため少し甘みがあり、栄養価も高いのでこれを求めて虫が集まります。

、ナイフなどで木を傷つけても樹液はなかなか出てきません。

、カミキリムシの幼虫などが樹皮をかじり、そこから樹液が出ることが多い。

、最も多く樹液ができるのは、ボクトウガという蛾の幼虫が木を囓った傷跡です。

、ボクトウガの幼虫は樹液を吸うのではなく、樹液を求めて集まる小さな虫を食べるために、木を囓って樹液を出し、近くに隠れて集まる虫を狙います。

、そのためボクトウガの幼虫が出す樹液は量が多く、カブトムシやクワガタムシがたくさん集まる御神木になることが多いです。

、

m 、 。 、。

★御神木のイラスト図鑑

、

、

、

(画像をクリックすると大きく見れます)

★7月森へ入ろうコラム_御神木※PDFを印刷してオリジナルの図鑑を作ろう♪

、

、・

【Back Number】

*6月(梨)

*5月(ブチサンショウウオ)

*4月 (フクロウ)

*3月 (オオセンチコガネ)

*2月コラム(朽木に隠れている幼虫)

*1月コラム(つくし)

*12月コラム(ジョウビタキ)

*11月コラム(シャシャンボ)

*10月コラム (アケボノソウ)

*9月コラム(ヒメネズミ)

*8月コラム(クジャクハゴロモ)

*7月コラム (カブトムシ)

*6月コラム (ハッチョウトンボ)

*5月コラム (ハマダンゴムシ)

*4月コラム(木苺)

*3月コラム(アブやハチ)

*2月コラム(オオイヌノフグリとイヌノフグリ)

*1月コラム(オオムラサキーその2)

*12月コラム(オオムラサキ)

*11月コラム(キウイ)

*10月コラム(ハマゴウ)

*9月コラム(ナニワトンボ)

*8月コラム(青い蜂)

*7月コラム (ウミウシ)

*6月コラム (ミヤマクワガタ)

*5月のコラム (チョウ)

*4月のコラム (トンボとイトトンボの間)

*2023年度までのコラム一覧

*イラスト図鑑が始ります♪(イラスト図鑑の紹介ページ)

*生き物のコラムが始まります♪

. .●神垣さんのプロフィール

. *自然系メルマガ「里山を歩こう」の発行人兼「さとやま自然史研究会」代表をされています。

*自然系メルマガ「里山を歩こう」の発行人兼「さとやま自然史研究会」代表をされています。

.

. ●イラスト図鑑: 監修:神垣健司 イラスト:片山りを (マムメンバー) 【Instagram:@mainon_design】『心を育むマナーの時間:和食マナー編』

、 F’sエレガントスクールにてウォーキングやマナーの講師として活動されている内野史子さんによる、 マナーに関するコラムです! ぜひチェックしてみてくださいね♪ 、 、

、

【記事一覧】

*vol.8尾頭付きの魚のいただき方

*vol.7 汁物のいただき方

*vol.6 玉子焼きのいただき方

*vol.5 ご飯のいただき方

*vol.4 お椀とお箸の扱い方で伝わる心づかい

*vol.3 お箸の取り方と置き方

*vol.2 祝箸から伝わるお祝いの心

*vol.1 お箸の持ち方

*新コラムが始まります

、、

テーマ《煮物のいただき方》

、煮物は、やわらかく煮含めた具材が並ぶ、和食らしい定番料理のひとつです。

、 。

。

素材それぞれに味がしみ込んだ、どこか懐かしく、ほっとする一皿ですね。

、今回は、そんな煮物を美しく、丁寧にいただくためのポイントをお伝えします。

、少しの工夫で、いつもの食卓が彩りのあるひとときに変わりますよ。

、まずは、上または手前に盛られている具材からいただきましょう。

、今回の煮物の場合は、さやいんげん、人参の順で食べ進めると良いでしょう。

、

、

、

,

次に、煮物の内容にもよりますが、この一皿では、左手前のじゃがいもからいただくとスムーズです。

,

左利きの人は右手前のさやいんげん、肉の順にいただいてみましょう。

、 、

、

じゃがいもなどの具材をお箸で切るときは、無理に力を入れず、箸先を使ってそっと割くようにすると、形を保ったままいただけます。

,どうしても切りにくい場合は、器の端に寄せて切ると良いでしょう。

,

一方の手にお茶碗などを持っていない場合は、お箸を持っていない方の手を器に添える、または器を手に持つと安定し、具材をより丁寧に扱うことができます。

、

、

、

、

、

下の写真のように、器の中を探るように好みの具を選ぼうとする箸づかいは、相手に不快な印象を与えてしまうこともあるため、気をつけたい所作のひとつです。

、 、

、

、

大切なのは、上手に食べることよりも、食材や作ってくれた人への心配り。

,そうした思いを添えて、今日のひと口を丁寧に味わってみてくださいね。

,

, 次回(8月15日)は、「気をつけたい箸づかい その1」についてお届けします。

ぜひご覧になってください。

、 。、

。、

毎月15日配信予定です♪

、【記事一覧】

*vol.8尾頭付きの魚のいただき方

*vol.7 汁物のいただき方

*vol.6 玉子焼きのいただき方

*vol.5 ご飯のいただき方

*vol.4 お椀とお箸の扱い方で伝わる心づかい

*vol.3 お箸の取り方と置き方

*vol.2 祝箸から伝わるお祝いの心

*vol.1 お箸の持ち方

*新コラムが始まります

、。

《プロフィール》

、 、

、

内野史子さん

社会福祉士/精神保健福祉士/ウォーキングインストラクター/マナー講師

2009年 F’sエレガントスクール開校。

呉市を中心に活動中。

正しい姿勢と美しい歩き方の講座やビジネスマナー講座、コミュニケーションについての講座などを開講している。